|

|

www . ZeitSpurenSuche . de |

Tod und Begräbnis

| |

Ev. Friedhof Haan. Die Figur gibt es leider nicht mehr. |

|

- Alte bergische Sitten bei Tod und Begräbnis (Lomberg) - Beerdigungssitten (Schmidt) - Todesanzeigen - Leichenbegräbnisse im 17. Jh. (Rosenthal) - Handschuhe und Zitronen - Das Begräbnis der Selbstmörder in früherer Zeit - "Missbräuche" - Scheintot - Reklame - Grabsteine |

|

"Früher", vor der Zeit der Intensivstationen und Pflegeheime, hatten die Menschen zum Sterben und zum Tod ein ganz anderes Verhältnis als heute. Der Tod war in das Leben der Menschen integriert wie Geburt und Heirat; das Sterben vollzog sich in aller Regel zu Hause. Der wirkliche, nicht der virtuelle Tod war allgegenwärtig. Es ist müßig, den alten Gepflogenheiten die modernen Praktiken des sterilen Sterbens an Schläuchen in den Kliniken gegenüberzustellen. Wer ohne Angehörige war, der starb auch früher allein und wurde "in der Stille" begraben. |

Alte bergische Sitten bei Tod und BegräbnisDass man früher (wann ist das?) mit den Toten generell würdevoller umgegangen sei, scheint mir ein Märchen aus der guten alten Zeit zu sein. Diesen Eindruck vermittelt allerdings August Lomberg, der 1928 im Haaner Heimatbuch über die alten bergischen Sitten bei Tod und Begräbnis berichtet. Vermutlich ist das 19. Jh. gemeint. |

|

"Beim Eintritt des Todes setzte man die Uhr still, verhängte den Spiegel und schloß die Fensterladen. Bis zur Bestattung ruhte alle Arbeit in Haus und Hof außer den allernotwendigsten. Den Sterbefall zeigte man sogleich den Nachbarn und Verwandten an.

Da Särge im Dorf nicht vorrätig waren und für jeden Sterbefall vom Schreiner besonders angefertigt werden mußten, so konnte die Einsargung erst kurz vor dem Begräbnis stattfinden. Man bahrte daher die Leiche zunächst auf einem Schragen, dem sogenannten Schoof, auf: da blieb sie bis zum dritten Tage liegen. Dem Kinde gab man eine Blume, dem Erwachsenen einen Rosenkranz und ein Kruzifix in die gefalteten Hände. Zuletzt deckte man die Leiche mit einem weißen Tuch zu.... Nicht versäumte man auch, des Nachts in dem Sterbezimmer ein Licht anzuzünden.

Die Beerdigung geschah fast ausnahmslos am Nachmittage. Da es zu jener Zeit besondere Leichenwagen nicht gab, so wurde der Sarg mit der Leiche auf einen einfachen Bauernkarren gesetzt. Das Gespann stellte einer der nächsten Nachbarn. Zwei Pferde zogen den Karren, nicht neben-, sondern hintereinander. Auf dem ersten Pferd ritt seitlings ein Knecht, angetan mit blauem Kittel, und neben dem zweiten Pferd ging zu Fuß ein zweier Knecht, ebenfalls im blauen Kittel.

Nachdem der Sarg in die Gruft versenkt worden war und der Pfarrer das Gebet gesprochen hatte, traten die Angehörigen und Freunde herzu, um in drei Abständen eine Schaufel Erde auf den Sarg zu werfen. Auch streute man zum letzten Gruße wohl Blumen in die Gruft.

|

|

Trauerzeit ein Jahr und sechs Wochen... Dabei fallen mir die Kirchenbucheinträge einer Haaner Familie aus der ersten Hälfte des 19. Jh. ein, der ein totes Kind nach dem anderen geboren wurde, und diejenigen, die lebend zur Welt kamen, wurden auch nur ein paar Monate alt. Endlose Trauerzeit für ein zunächst noch junges Ehepaar, eine endlose Folge vergeblicher Schwangerschaften für die Frau.

"Einen ausgedehnten Umfang nahmen die Trauerfestlichkeiten ein. Abwechselnd hielten nach der Leichenaufbahrung die Nachbarn die Leichenwache. Nach der Bestattung folgte das Reuessen, an dem nicht nur die Verwandten, sondern auch die Nachbarn und sogar die entfernteren Bekannten teilnahmen. Gegen diese Sitte ist im Laufe der Zeit, vielfach aus hygienischen Gründen eingeschritten worden, sodaß sie in Vergessenheit geraten ist.

|

|

|

1948 Leichenwagen in Haan Aquarell 2003 |

|

Auch in der ersten Hälfte des 20. Jh. und auf dem Lande darüber hinaus wurden die Toten vielerorts noch mit zwei PS zum Friedhof befördert. Für Langerfeld (Wuppertal) beschreibt Voigt es so: Nach der Standrede (Aussegnung) folgte die Trauergemeinde dem Leichenwagen zum Friedhof: erst der nächste Nachbar, dann der Pfarrer und die Angehörigen, dann weitere Männer und Frauen gesondert, am Schluss der ebenfalls von Pferden gezogene Kranz-Wagen. [Voigt S. 43 f]

|

TodesanzeigenAuch nicht gespart wurde im 19. Jh. an den Todesanzeigen. In den regionalen Blättchen und Zeitungen wie dem Solinger Kreis-Intelligenzblatt erschienen sie in großer Zahl mit dickem schwarzem Rand versehen, mit mehr oder minder standardisiertem Text, mehr oder minder gefühlvoll und detailliert. Einige Beispiele: |

|

Solinger Kreis-Intelligenzblatt vom 7. November 1835

Todes-Anzeige. |

|

Solinger Kreis-Intelligenzblatt vom 20. März 1841

Todes-Anzeige. |

|

Solinger Kreis-Intelligenzblatt vom 26. November 1853

Todes-Anzeige.

|

|

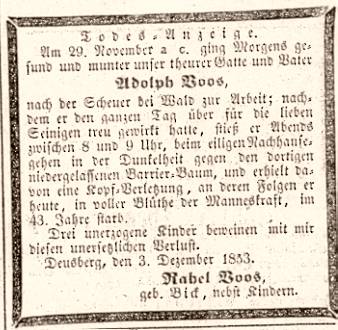

Solinger Kreis-Intelligenzblatt vom 7. Dezember 1853

Todes-Anzeige.

|

|

|

Todesanzeige im Solinger Kreis-Intelligenzblatt vom 7. Dezember 1853 |

|

Solinger Kreis-Intelligenzblatt vom 14. Dezember 1853

Todes-Anzeige.

|

Leichenbegräbnisse im 17. JahrhundertGehen wir nun mit Heinz Rosenthal weiter auf Zeitreise - zurück in die zweite Hälfte des 17. Jh. Damals muss das unpünktliche Erscheinen der Verblichenen zum Beerdigungstermin häufig zu Ärgernissen geführt haben: |

|

Leichenbegräbnisse

"Immer wieder versuchte man dem entgegenzuwirken, daß die Leichen verspätet zum Kirchhof gebracht wurden. Im Jahre 1660 bestimmte man, daß sonntags die Begräbnisse um 8 bis 1/2 9 Uhr stattfinden sollten; mittwochs sollten die Leichen bis 10 Uhr auf dem Kirchhofe sein. Die Beerdigungen fanden vor dem Gottesdienste statt. Um die Pünktlichkeit zu erzwingen, wurde angeordnet, daß der Gottesdienst nach Ablauf dieser Zeiten beginnen solle und die Beisetzungen dann nach dem Gottesdienste stattfinden müßten.

Der Kirchhof ist das Reich des Totengräbers. Seine Pflichten waren in der Begräbnisordnung von 1660 festgelegt worden. ... Damit der Totengräber die Leute nicht wegen des Aushebens der Gräber übervorteile, wurde eine Gebührenordnung aufgestellt. Die Leichen wurden einen Sarg tief in die Erde versenkt. Wer verlangte, daß in seinem Grabe zwei Laden untergebracht wurden, mußte das Doppelte bezahlen.

Bei der Erneuerung der Totengräberordnung 1669 wurde bestimmt, daß der Totengräber ein »ehrbares Kleid von schwarzem Leintuch« tragen solle. ... Außerdem wurde dem Totengräber auferlegt, darauf zu achten, daß von den angrenzenden Häusern kein Blut oder anderer Unrat auf dem Kirchhofe ausgeschüttet werde. Die Bewohner standen damals solch geweihten Stätten, wie es die Kirche und der Kirchhof waren, ganz anders gegenüber. Der Kirchhof war Spielplatz und, drücken wir es einmal ganz drastisch und gegenwartsnah aus, Müllkippe. Im 18. Jahrhundert wurde er als Aufmarschplatz der Junggesellen, die mit klingendem Spiel darüberzogen, benutzt, ja, auf dem Kirchhofe fand sogar der Pferde- und Eselsmarkt statt. Makabre Gestalt

Es ... [gab] seit 1699 zwei Totengräber... Einer von ihnen war Johannes Nieton... Er war eine makabre Gestalt von der Art derjenigen, die Shakespeare im »Hamlet« auftreten ließ. Er scheute sich nicht, ein Grab, das erst ein Jahr alt war, von neuem auszuheben, den Sarg zu zerschlagen und den Leichnam zu schänden. Er wurde mit Suspension vom Amte bestraft, aber doch wieder auf Bewährung angenommen, bis man ihn 1719 doch entlassen mußte.

|

|

Allzu würdevoll klingt dies alles nicht - aber es ist ja auch schon über 300 Jahre her. Die Pünktlichkeit bekam man anscheinend auch nicht so schnell in den Griff: Die Begräbnisordnung von 1735, eigentlich nur eine Erneuerung der bisherigen, sollte die Leute wiederum zur Pünktlichkeit bei Leichenbegängnissen anhalten und "heimliche" Beerdigungen verhindern. [Rosenthal 2. Bd. S.95]

|

|

"Eine seltsame Einnahmequelle verschaffte sich der Totengräber Johannes Nieton. Ihm wurde 1699 untersagt, das Fett und das Schmalz von den Gräbern zu nehmen und öffentlich zu verkaufen. Vermutlich handelte es sich um das Leichenfett, das sog. Apodicire, das in feuchtem Boden eine paraffinartige Schicht um die Leichen bildet.

|

|

Wecker

|

|

"2227. - Den 4. May 1784. - A.

|

Handschuhe und Zitronen

In einer Aufstellung der Begräbniskosten eines im Jahre 1782 zu Pilghausen bei Solingen verstorbenen Klingenkaufmanns sind u.a. aufgeführt: "5 Rthlr 58 Stbr. für 13 Paar Handschuhe und ebensoviele Citronen für die Träger und Schulmeister".

[A. Weyersberg, MBGV 9/1894 S. 121]

O. Leihener aus Küllenhahn schreibt dazu, dass dieser Brauch um 1860 in der Gemeinde Cronenberg vereinzelt noch vorkam: "Ich habe selbst als Knabe gesehen, daß in meiner Nachbarschaft Citronen und schwarze Handschuhe an die Träger verteilt wurden. Es waren aber nur wohlhabende Familien, die es sich gestatteten, durch diese Ausgabe den Begräbnissen mehr Weihe zu verleihen."

[O. Leihener, MBGV 9/1894 S. 131]

Diese Notwendigkeit besteht heute nicht mehr. Zumindest weiße Handschuhe für die Sargträger sind aber immer noch üblich. Veranschlagt werden sie mit ca. 25 Euro - ohne Zitronen. |

Das Begräbnis der Selbstmörder in früherer Zeit

"Die Beisetzung der Selbstmörder und solcher Personen, die - auch ohne eigene Schuld - plötzlich oder gewaltsam dahingerafft wurden, war vordem selten vom Geist christlicher Nächstenliebe getragen. Man fürchtete von diesen Toten unheimliche und gefährliche Einflüsse auf die überlebenden Mitmenschen. So nur verstehen wir es, daß dieselben unter dem Galgen oder an Kreuzwegen, oder auf dem Schindanger eingescharrt wurden. Das Volk widersetzte sich oft leidenschaftlich der Beisetzung dieser Personen auf dem Friedhof; höchstens in einer abgelegenen Ecke desselben wurde ihnen ein Ruheplatz gegönnt." [MBGV 4/1915 S. 74 f]

|

"Missbräuche"

Als 1806 das Herzogtum Berg unter französische Verwaltung kam, legte die neue Behörde Wert darauf, dass bei Hochzeitsfeiern und Beerdigungen Missbräuche vermieden werden sollte. Als "Missbräuche" galten zu große Leichenzüge, Schmausereien und die an manchen Orten noch herrschende Gewohnheit, zwei bis drei Monate lang eigene Trauerkleidung zu tragen.

|

ScheintotDie Menschen jener Zeit scheint ein ganz anderes Problem beschäftigt zu haben: die Angst vor dem Lebendig-Begrabenwerden. In seiner medizinischen Topographie des Kreises Solingen von 1823 geht Dr. Spiritus auf dieses Thema besonders ein. Wer kennt nicht die schaurigen Geschichten von Edgar Allen Poe, Zeitgenosse des Kreis-Physikus, über die Scheintoten: |

|

"Lebendig begraben zu werden ist ohne Zweifel die gräßlichste unter den Qualen, die das Schicksal einem Sterbenden zuteilen kann. Und daß dies oft, sehr oft geschieht, wird kein Nachdenkender leugnen können. Die Grenzlinien, die das Leben vom Tod trennen, sind immer schattenhaft und unbestimmt. Wer vermag zu sagen, wo das eine endet und das andere beginnt?" |

Friedhof an der ev. Kirche in Solingen-Burg, |

Grabsteine aus dem 18. Jh. |

|

Ob es noch andere, ähnlich grässliche Qualen gibt, sei dahingestellt. Jedenfalls erließ, um hier eine Handhabe zu schaffen, 1820 die Medicinalpolizeit eine "Anweisung zur zweckmäßigen Behandlung der Scheintoten"; 1822 folgte eine "Verfügung, um das zu frühe Begraben der Scheintodten zu verhüten, worin festgesetzt wird, daß entweder die Autorisation [Erlaubnis] nur auf das Zeugnis eines approbirten Arztes über den wirklichen Tod ertheilt werden oder daß die Beerdigung erst nach 72 Stunden nach dem Tode erfolgen darf, welches sich auf die Juden erstreckt." [Spiritus S. 195] |

|

Behandlung der Todthen, Leichenbegängnisse, Kirchhöfe § 81

"Das Schicksal, lebendig begraben zu werden, ist wohl das härteste, was den Menschen auf dieser Welt treffen kann, der bloße Gedanke daran ist so schauderhaft, daß er alles, was die Phantasie nur schreckliches zu ersinnen vermag, bei weitem übertrifft. Eine heilige Pflicht ist es daher für die Menschheit, alle Vorkehrungen zu treffen, daß keinem dieses fürchterliche Loos zu Theil werde.

"Die Beerdigung [267] erfolgt hier gewöhnlich nach drei Tagen, auch die Juden, welche früher vor Sonnenuntergange am nemlichen Tage begruben, werden zu diesem Termin angehalten. Die Leichenbegräbnisse geschehen entweder Abends ganz stille oder bei Tage mit kirchlicher Feier, letzteres ziehen bei uns die Landbewohner vor, dagegen die Städter und Dörfler schon lange diesem Gebrauch entsagt haben [268].

"Die Kirchhöfe sind fast überall außerhalb den Orten zweckmäßig und schön angelegt, in den Kirchen ist seit vielen Jahren nicht mehr begraben worden. [272] In Rheindorf herrschte noch vor einem Jahre der Gebrauch, den Verblichenen am Begräbnistage während des Todtenamts in der Kirche auszusetzen, was seitdem aber von der hohen Regierungsbehörde aufs strengste untersagt worden ist."

Aus den Anmerkungen des Herausgebers Ralf Stremmel:

|

Parkfriedhof in Solingen-Gräfrath: Grabsteine aus dem 18. und 19. Jh. Darunter sind zahlreiche Gedenksteine bekannter Solinger Klingenhandwerker-Familien. Herbst 2002 |

|

|

|

Reklame

Etwas Werbung darf zum Schluss natürlich nicht fehlen |

|

H. Häring, Kleidermacher auf der Johannisstraße. [Anzeige vom 18. September 1830; zitiert in Die Heimat 11/1972 S. 44] |

|

[Anzeige im Bergischen Volks-Blatt vom 29. März 1853; zitiert in MGBV 6/1895 S. 94 f] |

|

Folgende - leider unbegründete - Notiz erschien im Bergischen Volks-Blatt vom 1. Juli 1853:

|

GrabsteineAlte Grabsteine sind häufig mit Symbolen verziert, deren Bedeutung in unterschiedlichen Quellen teilweise unterschiedlich erklärt wird. Insofern sind die hier genannten Deutungsvorschläge "mit Vorsicht zu genießen". |

2007 Langenfeld-Reusrath |

|

Engelkopf auf einem Grabstein von 1692. Engel sollen auf die Verbundenheit mit dem Paradies hindeuten. |

2009 Solingen-Gräfrath, Parkfriedhof |

|

Häufig zu sehen auf Grabsteinen des 18./19. Jh.: Ein Schmetterlinge als Symbol der Auferstehungshoffnung bzw. als Sinnbild der unsterblichen Seele. Oder: Schmetterlinge oder andere Insekten als Zeichen der Verwandlung oder Umwandlung eines Lebens in ein anderes. |

2006 Wuppertal-Cronenberg |

|

"O, Leben, o, Wonne, ich bin frei." Hier ein Schmetterling mit weiteren Symbolen: Das Dreieck als Zeichen der Dreifaltigkeit mit dem Auge Gottes (Auge der Vorsehung). |

2009 Wuppertal, Unterbarmer Friedhof |

|

Schmetterling in einem Kreis: Kranz oder Kreis führen in sich selbst zurück und gelten als Symbol der Einheit und Vollkommenheit. Dieses Symbol findet man auch in Form der Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Diese Schlange gilt auch als Symbol der Weisheit und des ewigen Lebens. |

2009 Wuppertal, Unterbarmer Friedhof |

|

Auch hier sind mehrere Symbole vereint: Das Auge Gottes, ein aufgeschlagenes Buch, Anker und Palmwedel. |

2009 Wuppertal, Unterbarmer Friedhof |

|

Der Anker ist Symbol für das Leben oder für die Hoffnung auf die himmlische Seligkeit. Die immergrünen Blätter der Plame symbolisieren das ewige Leben und die Auferstehung. Die Palme kann aber auch Zeichen sein für Sieg, Freude und Frieden, der Palmwedel ein Symbol des Sieges über den Tod und für den Einzug ins Paradies. Grabstein von 1830. |

2009 Wuppertal-Schöller |

|

Ineinander gelegte Hände als Zeichen der Verbundenheit. Grabstein aus dem 19. Jh. |

Quellen:

|

www.zeitspurensuche.de

Copyright © 2003-2009 Marina Alice Mutz. Alle Rechte vorbehalten.